目次

阿観上人と八条女院

奈良時代、聖武天皇からの命をうけて行基菩薩が創建した金剛寺は、平安時代初期に「弘法大師が密教練行の聖域にした」との言い伝えが数々残っています。

しかし平安時代末期になると、境内は荒れ果ててしまい、阿観上人による復興が始まります。

阿観上人は高野山金剛峯寺で修行をしていたある夜、夢枕にたった高野明神に「河内国天野山へ行って、伽藍を建立し、国を護り、民のために尽くせ」とのお告げを受けたといわれ、金剛寺を巨大な境内都市へと導いていきました。

阿観上人

平安時代末期、和泉国出身の僧侶。金剛寺の復興のため、初代学頭として学問所(大学)へとけん引した。中央政界にも太いパイプを持った。

八条女院

父は鳥羽天皇、兄は後白河天皇。両親から深く愛され、所領の半分を受け継ぐ。後に浄覚、覚阿となる姉妹を通じて金剛寺をバックアップ。

僧侶であり初代学頭

哲学の書・仏教の教義・仏像・曼陀羅・作法を理解して、修行と勉学の末に辿りつける密教。

金剛寺を復興した阿観上人は、初代学頭も務めました。

当時の寺院は、政治へ関与しながら、地域コミュニティの統治者として自立し、知力を使って、これらを守っていく必要があったのです。

時の権力者・八条女院との太いパイプ

鳥羽天皇の愛娘、八条女院は、父から所領の半分を受け継いだ時の権力者でした。

阿観上人に深く帰依した八条女院は、金剛寺を国の繁栄を祈る「祈願所」とし、復興の後ろ盾に。

また阿観上人も八条女院と密接につながることで、中央政界(都)と太いパイプをつくり上げました。

正御影供

1172年、阿観上人は高野山より拝領した「弘法大師像」を祀って、正御影供を始めました。

以来、現在に至るまで、毎年春(4月21日)に法要が行われています。

女性らしさ漂うお堂

八条女院のバックアップもあり、荒れた境内は美しく変わっていきます。

背の低い薬師堂、御影堂から五仏堂に流れる檜皮葺き屋根など、伽藍の中に女性らしい曲線美がうかがえます。

弘法大師像

現在、重要文化財になっている弘法大師像は、「弘法大師様にお会いしたい。手を合わせたい」という想いを持った当時の女性にとって、心の癒しでした。

高野山より、金剛寺が「弘法大師像」を拝領したのも「時の権力者、八条女院の力が働いたのではないか」と考えられています。

高野参詣に立ち寄る「女人高野」

当時の高野山は、女人堂を境に女人禁制でした。

参詣に向かう道中には、女性が参拝できる寺院がいくつかあり、八条女人が帰依した金剛寺も女性の参詣を受け入れていました。

阿観上人が亡くなった後に、浄覚と覚阿が院主に付いたことも「女人高野」といわれる所以です。

高野山にもつうじる金剛寺は、この地に訪れる女性にとって癒しの場所でした。

浄覚(じょうかく)と覚阿(かくあ)

八条女院の「付き人」といわれる浄覚と覚阿の姉妹ですが、単に身の回りのお世話をする付き人ではなく、現代でいうと秘書官のような高級官僚。

八条女院と各勢力のパイプ役を務め、姉妹も阿観上人に帰依して、金剛寺の復興に尽力します。

阿観上人亡き後、二人は出家して姉の浄覚が第二代、妹の覚阿が第三代の院主となって寺院を運営していきます。

中世、栄華を極める境内都市に

八条女院の大きな政治力と、阿観上人の知恵と手腕で復興を成し遂げた金剛寺。寺領は拡大を続け、子院の数が100を超えて行きます。

総合大学クラスとなった学問所からは知能に長けた人材が次々と育ち、境内には産業が生まれ、流通の要となり、力のある境内都市へと邁進していきます。

ですが時代は、武士が大きく力を伸ばした鎌倉時代、朝廷が2つに分かれた南北朝時代へと移り、常に争いが起こっては、武力を必要とする不安定な情勢のなか、時の風を読み、生き抜いた金剛寺ヒストリーはまだまだ続いていきます。

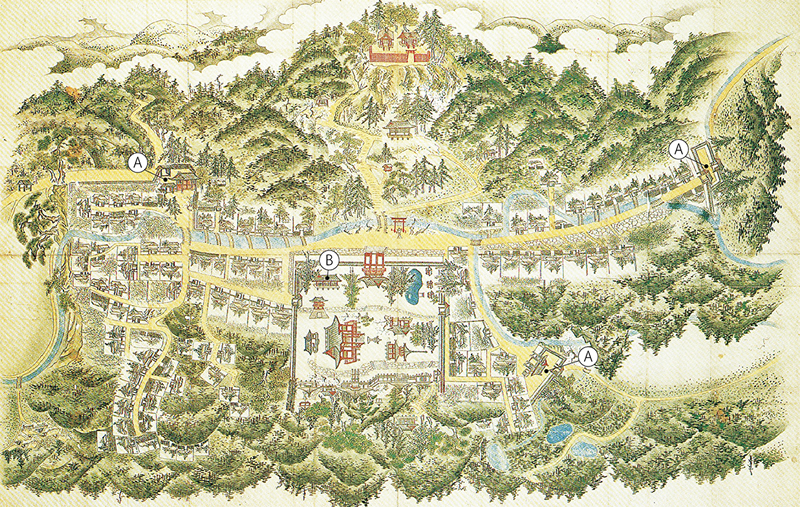

100を超える子院が建ち並ぶ大きな都市へ

人口が増えて多機能な都市として発展した金剛寺。

古い境内図を見ると、伽藍を中心にたくさんの子院が建ち並び、都市へ入る門は二重になっています。

これは桝形と呼ばれ、城郭の門と同じ構造Aをとっており、敵の攻め込みを防ぎ、出撃する部隊を溜めておく、いわゆる戦闘用の門。

外敵から身を守ることを想定した都市計画がなされています。

大学として有能な学者を育成

法学・文学・経済学・政治学などの各スペシャリストが揃い、知能に長けた人材を育成していきます。

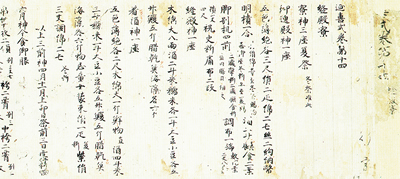

寺院には研究書物を貯蔵する図書館があったようで、必要な書物があれば、所蔵している場所へ赴き、これを写してとりよせていたようです。

法律専門書である延喜式の存在は、金剛寺でかつて行われていたアカデミックな活動を伝えています。

商業流通も盛んに

労働力で生産量をあげて、地域の経済を潤していきます。

当時、日本でも流通していた中国銭も境内から多くみつかっています。

有事には敏腕アナリストが集結

有能な学者たちは、時運をよむアナリストでもありました。

戦いがあれば、目まぐるしく変わる権力者の所在を分析して、庇護を求める手紙を送付。

これを1回も間違うことなく、正確に時の権力者を見極めていき、その情報分析力は比類ないものでした。

アナリストたちが会議を行ったであろう食堂Bは、現存する日本最古クラスの議事堂といえます。

後村上天皇の行宮「南朝政治の場」

南北朝時代の幕開け。皇室財産を二分した八条女院の所領が、南朝側に引き継がれた流れもあり、金剛寺は南朝の拠点になりました。

近くで戦火が放たれば本陣が据えられ、天皇が去った後は二度の焼き打ちに遭遇します。

しかし、その度に培った都市力で復興していきます。

そして中世が終わりを迎える戦国時代に至るまで、金剛寺は確たる時の武将とつながりを持ち、その証ともいえる文書や物品が数々残されています。

後村上天皇

南北朝時代に入り、後村上天皇は京を追われ、人質だった北朝三上皇と共に行宮を転々と移す。

金剛寺には約5年間滞在。

南朝・北朝が同じ寺院に

北朝との闘いに備え、1354~1359年の約5年間、交通・軍事の要しょうで大きな経済力を持った南朝ゆかりの金剛寺で、仮の御所「行宮」として政治を執り行ったのが後村上天皇です。

また同時期に北朝三上皇(光厳・光明・崇光上皇)を幽閉し、北朝・南朝が同じ寺院にて共に暮らすという数奇な運命を辿りました。

観月亭でお月見をたのしむ後村上天皇。江戸時代に流行したイラスト。

摩尼院(南朝御座所)

後村上天皇が行在所とした摩尼院。100あった子院の一つで、現代に残っている。

摩尼院(南朝御座所):見どころMAP 8

奥殿(観蔵院・北朝御座所)

北朝三上皇が幽閉されていた観蔵院も、現代に残る貴重な子院のひとつに。

奥殿(観蔵院・北朝御座所):見どころMAP 9

観月亭

後村上天皇が、京へ想いを寄せてお月見をしたといわれる観月亭。

後村上天皇が、京へ想いを寄せてお月見をしたといわれる観月亭。

観月亭:見どころMAP 10

時の武将とのつながり

時は、中世が終わりを迎える戦国時代へ。

武家政治へと移行するなかでも、金剛寺は今まで培ったスキルで「時の権力者」とのつながりを持ち、寺院の存続と運営を図っていきます。

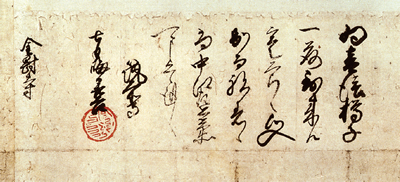

そこで贈呈品として活躍したのが僧房酒「天野酒」でした。織田信長ら確たる戦国武将にも愛され、なかでも豊臣秀吉はよく愛飲し、金剛寺に朱印状を送っています。

また秀吉の息子、秀頼は第1回目の金堂大修理を行うなど、豊臣家は金剛寺にとって縁の深さを感じる武将といえます。

豊臣秀吉・秀頼

公的文書「朱印状」を寺に送るほどのお気に入りだった。

その後、息子の秀頼が徳川の命を受けて、豊臣の財源で金堂大修理を執行。

寺院を支えた天野酒

室町から江戸時代初めにかけて「天野酒」を醸造。

このお酒が重要な財源となって寺院を支えていきました。

全国の戦国武将からも「天下に比類なき美酒」といわれ、なかでも秀吉は大のお気に入りだったようです。

現在では河内長野唯一の酒蔵、西條合資会社が「僧坊酒」として復刻しています。

天野酒の甕(かめ)

遺跡から発掘された備前焼50個・常滑焼24個の大きな甕。備前焼の甕は現在も奥殿にて展示。

記念の擬宝珠

第1回目の金堂大修理は、秀頼が執行。記念の擬宝珠があちこちに

秀吉からの朱印状

秀吉に祝儀として贈っていた天野酒。「良酒醸造に専念するように」と書かれた朱印状が届く。

「金剛寺を知ろう」コンテンツ: 現世稀なる文化財 | 歴史人と金剛寺史 | 見どころ金剛寺MAP